最近生活習慣病で多いのが2型糖尿病です。

夜寝ない→夜食を食べて太る→肥満になる→糖尿病になる

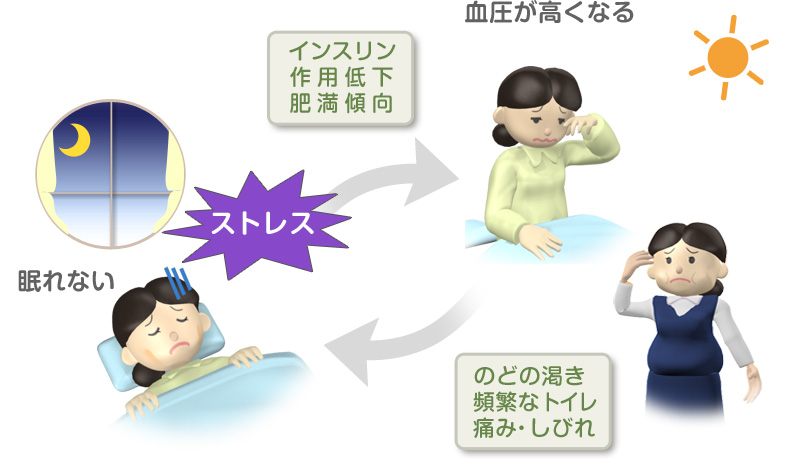

こういう方たちは睡眠時間がとても短いのです。

(その結果、睡眠不足が続きます。)

高血圧に関しては、睡眠障害が無くても3割ぐらい発症します。寝つきが悪かったり、

中途の目覚めがある方に関しては4割発症します。

高血圧のにはもともと関係はなくてもプラスして睡眠障害があると発症率が高まります。

ですので、不眠が高血圧の発症要因であるし、同時に増悪因子であるといえます。

また、糖尿病の症状である「のどの渇き」や「夜間頻尿」、

糖尿病性神経障害による「痛みやしびれ」自律神経障害による

「発汗異常」や「胃腸障害」などで、寝つきにくくなったり、

睡眠中に目覚めやすくなります。

また、就寝中の低血糖への不安といった心理的要素が不眠を招く

場合もあります。

不眠は、それ自体がストレスとなります。

コルチゾールや成長ホルモンなどの「ストレスホルモン」が多く分泌されたり、

神経を興奮させる働きのあるノルアドレナリンが多く分泌されます。これらの

物質は血糖値を上げるように働くため、糖尿病の悪化につながります。

睡眠との深い関係

不眠は、それ自体がストレスとなります。

コルチゾールや成長ホルモンなどの「ストレスホルモン」が多く分泌されたり、

神経を興奮させる働きのあるノルアドレナリンが多く分泌されます。これらの

物質は血糖値を上げるように働くため、糖尿病の悪化につながります。

糖尿病自体が不眠が直接の原因では無いのですが、不眠を治す事のによって

なかなかコントロールできなかった糖尿病の人が治せることも明らかです。

まずは睡眠障害を取り除いて質の良い睡眠をとれるようにしましょう。

糖尿病などの生活習慣病のコントロールがうまくいかない場合、

不眠症の治療もしっかりしていかないといけません。

基本的には降圧剤、経口糖尿病薬、長時間作用型インシュリン製剤、

短時間作用型のインシュリン製剤と睡眠薬の併用によってマイナスの

相乗効果は基本的にありません。

近年、徐波睡眠があることが糖尿病や

高血圧にとって非常に重要であるとい

う臨床結果がでています。徐波睡眠を

減らさない睡眠薬であれば生活習慣病

の悪化はしないし、発症しないといわ

れています。徐波睡眠を減らさずに、

より自然な睡眠を誘発する睡眠薬として

非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬

が使用されています。

成長ホルモンは徐波睡眠時にが分泌され、

体の免疫力を高めたり、修復したり、

記憶の定着を促したり、非常に重要な

はたらきをします。

三環系抗うつ剤は糖尿病を悪化させる場合があります。

糖尿病の患者様は体重が増えるような抗うつ剤や中枢神経のお薬は

極力使用しない方がいいでしょう。

睡眠薬の種類によっては、悪影響を及ぼす事もありますので、必ず先生に相談しましょう。

具体的な理由はわかっておりませんが、

うつ病・摂食障害・境界性パーソナリティー障害を持った人が多い疾患

| 睡眠関連 摂食障害 |

昼間に抗うつ薬を飲んでいたり、寝る前に睡眠薬を 飲んでいる方が、夜中に起きだして冷蔵庫を開けて 毎晩何かを食べてしまうことがあります。 翌朝、本人は全くその事を覚えていなません。 それをずっと続けることによってだんだん体重が増え 肥満が起こり、糖尿病や高血圧につながります。 |

|---|

| 夜間摂食 症候群 |

夜中に目が覚めてしまい、 おなかがすいて何か食べてしまう。 これも薬が関係しているのか、精神科の疾患が直接 関連しているのか良く分かっていないが、睡眠障害 の中に位置付けられています。 |

|---|

睡眠障害が高血圧や糖尿病を確実に悪くし、良くしないという事がわかります。

理想的な睡眠をとる為の4つのリズム

- 爽やかな目覚めには、深部体温を上げるのがポイントです。

朝食を摂るのはもちろん、熱めのシャワーや明るい光を浴びるのも効果的です。

- 昼間の眠気は、誰にでも自然に訪れる眠気です。眠気を感じた時は無理をせず

15分程度仮眠をとる方が仕事や勉強の能率もアップします。

- 寝つきの善し悪しは就寝前の過ごし方が影響します。就寝前に、入浴、読書、

アロマテラピーやストレッチなどを行い、脳と体を睡眠モードに切り替えましょう。

- ぐっすり眠るには環境づくりが大切です。光、温度、湿度など、寝室を快適に

整えましょう。ベッドや枕、パジャマなど自分に合ったものを選びましょう。